Prieuré Saint Maurice

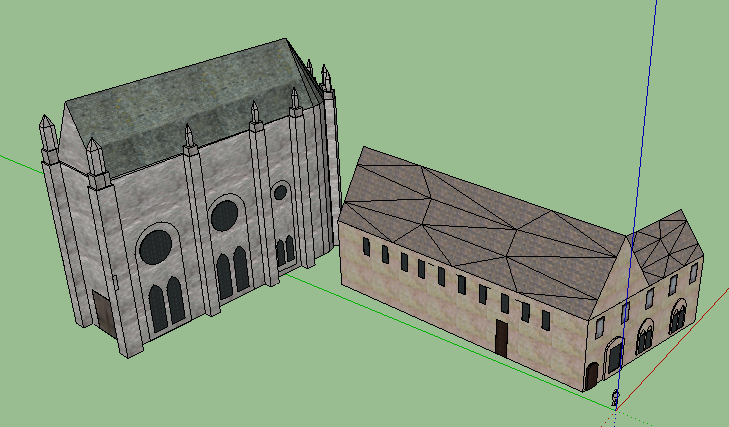

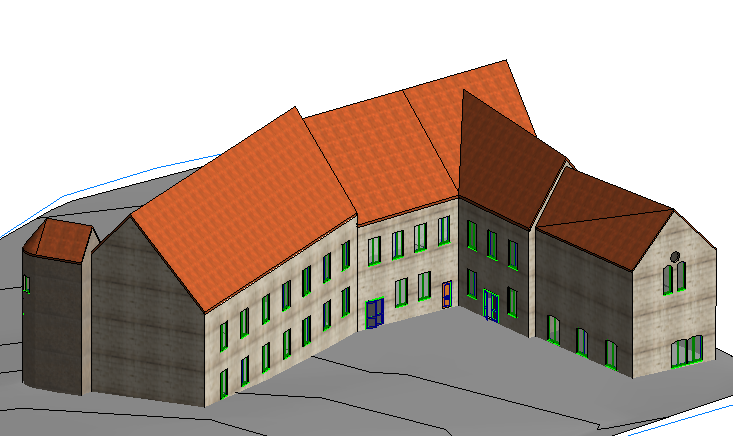

Le prieuré Saint-Maurice a été fondé en 1262 dans le périmètre du château royal, afin d’accueillir les reliques de vingt-quatre martyrs de la Légion thébaine, compagnons de saint Maurice. À l’origine, les différents bâtiments du prieuré (le dortoir des moines, la salle capitulaire et la chapelle royale) étaient agencés autour d’un cloître carré. Le logis du prieur en formait le côté occidental et le bâtiment des moines le côté oriental. Au nord, le cloître était fermé par le mur méridional de la chapelle.

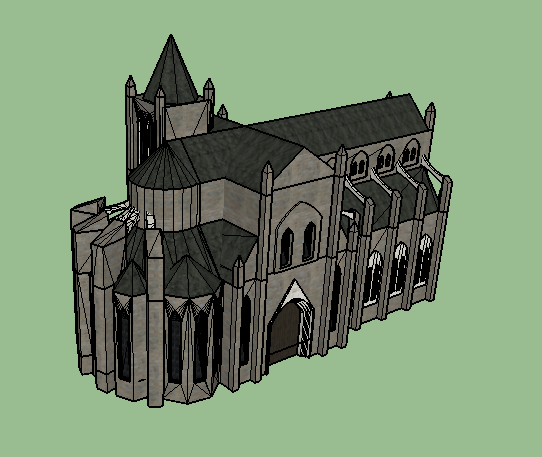

Détruite avec le cloître qui la flanquait vers 1805, cette chapelle se trouvait à l’emplacement de l’ellipse d’herbe qui couvre actuellement le sol. Aucune information ne subsiste malheureusement à son sujet. L’édifice était peut-être bâti selon le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris, avec cependant un seul étage. La nef se composait de trois travées avec un bas-côté au nord seulement. Le chœur était de forme polygonale et comportait deux travées, avec une chapelle latérale au nord, à chevet plat.

Quant au bâtiment des moines, il a peu changé depuis sa construction. L’édifice est construit en longueur, avec de grandes fenêtres à meneaux à l’étage. Trois grandes arcades se succèdent au rez-de-chaussée et ouvrent sur la salle capitulaire.

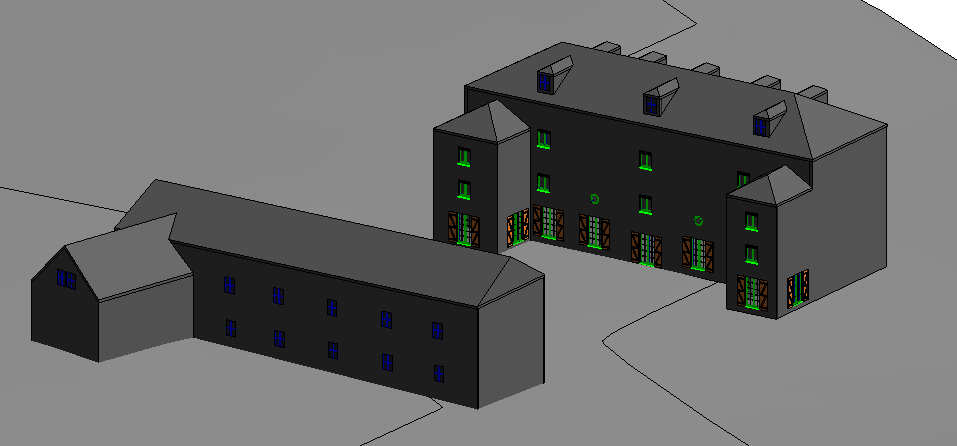

L’édifice actuel remplace les résidences successives des évêques de Senlis. Reconstruit au XIIe siècle, il comporte notamment une aula, grande salle destinée aux assemblées publiques ainsi qu’une chapelle, sans doute érigée par l’évêque Guérin (1157–1227).

La façade principale du bâtiment est modernisée au XVIIIe siècle. Les plus grandes modifications concernent la cour de l’évêché, fermée au Moyen Âge par des bâtiments adossés au mur sud de la cathédrale. Déplacés plus à l’est lors de la reconstruction du transept au XVIe siècle, ils abritent par la suite l’Officialité, c’est-à-dire le tribunal épiscopal.

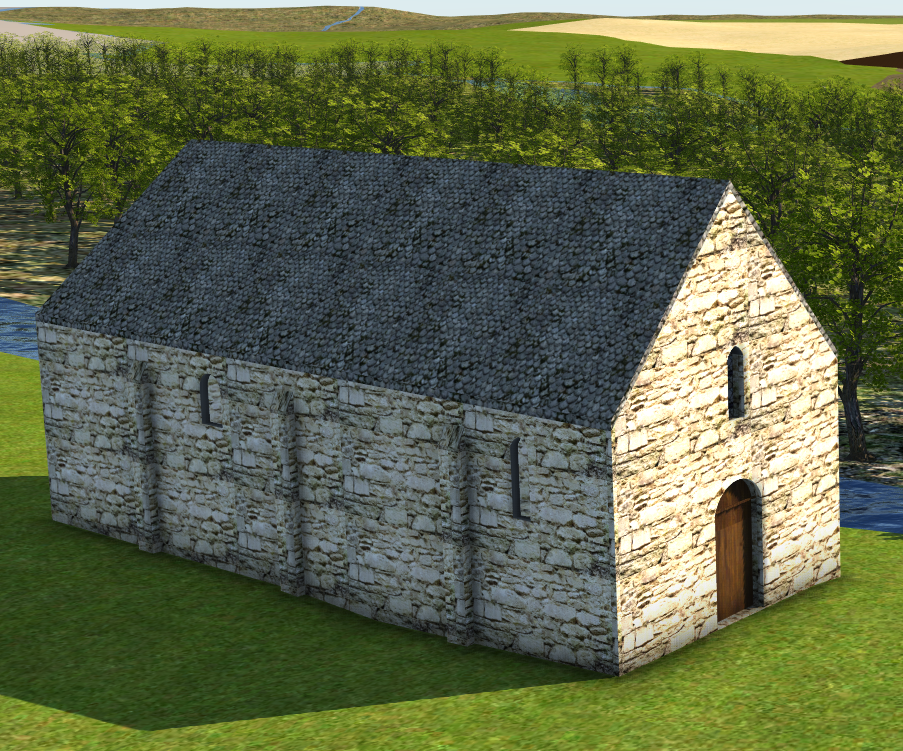

Fondée vers 1025, endommagée au XVIe siècle, elle fut détruite en 1818. La Maladrerie est décrite par le Chanoine Muller comme « un colosse de pierre » situé à 1200 mètres des portes de la ville dans le Faubourg Saint-Martin. Sa chapelle (ci-contre) aurait été bâtie au milieu du XIIe siècle. Elle fut remaniée de nombreuses fois et sert actuellement de chapelle au centre hospitalier qui se trouve sur l’emplacement de la Maladrerie.

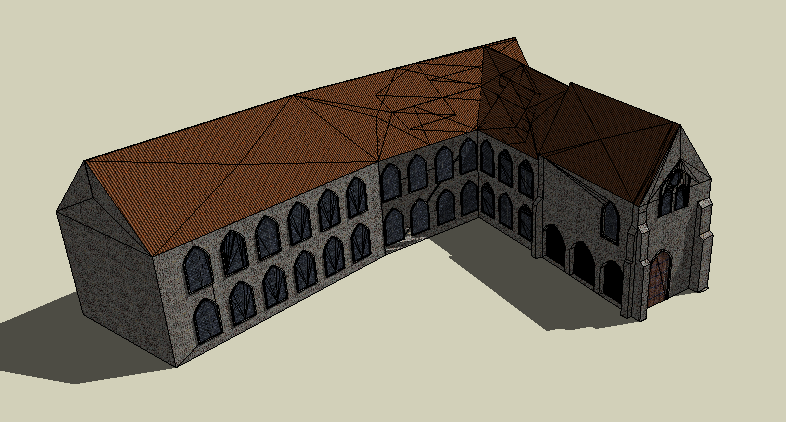

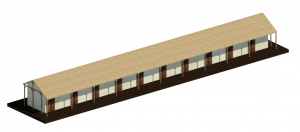

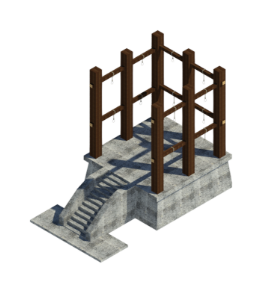

Elle était constituée de logettes (ci-contre) avec cour fermée par une clôture pour les malades, d’un logis pour les personnes exemptes de maladie (ci-après) qui s’en occupaient, d’une chapelle accessible aux malades comme aux soignants avec son cimetière, d’espaces de stockages, de plusieurs cours et d’un jardin.

Le seul bâtiment encore existant étant la chapelle, nous nous en sommes inspirés pour essayer de la modéliser comme elle semblait être au XIIIe siècle. Pour le reste des bâtiments, nous nous sommes inspirés de la maladrerie Saint-Lazare de Beauvais, datant de la même époque et encore existante.

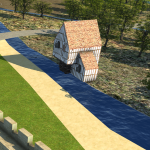

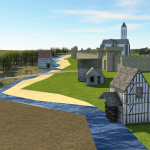

Nous savons qu’il y avait plusieurs moulins dans les alentours de Senlis. Au Sud-Est de la deuxième muraille se trouvent les moulins Saint-Vincent et Saint-Etienne et plus loin à l’Est se trouve le moulin de Villemétrie. Au Sud de la muraille du XIIIe siècle se trouve le moulin des Carmes. A l’Ouest se trouvent les moulins du Roy et Neuf. Tandis qu’au Nord nous avons les moulins de Saint-Rieul, d’Aumont et de Saint-Tron.

L’hôpital Saint-Martin aurait été fondé en 1170 par Louis le Jeune pour soigner les pauvres. Situé dans le Faubourg Saint-Martin, il se trouvait face à l’église Saint-Martin et accolé à l’abbaye Saint-Rémi.

Cette situation l’exposant à d’éventuelles menaces, il aurait été déplacé rue du Châtel en 1208 à l’emplacement de l’hôtel-Dieu de Garlande dans l’enceinte de Senlis.

N’ayant pas de traces physiques de son existence, nous nous sommes appuyés sur des représentations d’autres hôpitaux de la même époque et de la même région afin de le reconstituer.

Pour créer cette représentation d’un gibet du XIIIe siècle, nous nous sommes inspirés du gibet de Montfaucon, qui se trouvait à Paris.

Considéré comme le premier évêque de Senlis, Rieul érige au IVe siècle une église dédiée aux saints Pierre et Paul, à l’extérieur de la muraille gallo-romaine. L’édifice est rebaptisé sous le vocable de son fondateur une fois que sa dépouille y a été déposée. Sur la décision du roi Robert le Pieux, l’église est reconstruite au XIe siècle ; avant de faire l’objet de nouveaux travaux au XIIIe siècle, comme en attestent les gravures et dessins de l’époque moderne. L’église subie très probablement des modifications avant sa destruction, cinq siècles plus tard, pendant la Révolution de 1789.Actuellement, la cour d’une école occupe son emplacement.

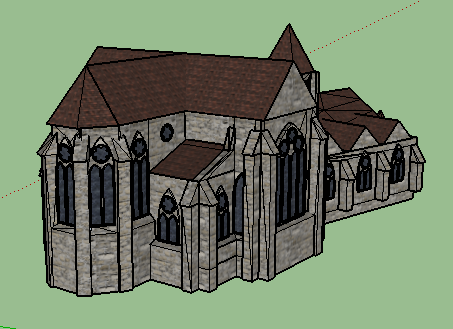

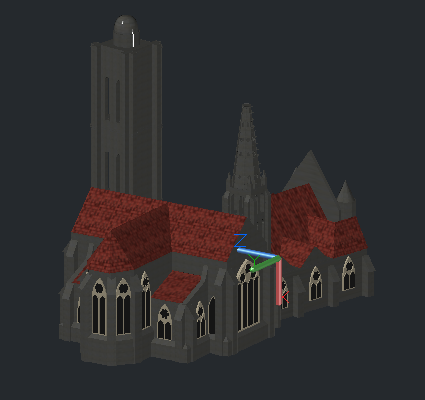

L’église Saint-Pierre aurait été fondée le roi Robert II en l’an 1029. Étant la plus importante paroisse de Senlis jusqu’à la Révolution, l’édifice a subi de nombreuses modifications architecturales. Tout d’abord, le clocher de l’église a été construit entre les XI et XIIe siècles : il est alors constitué d’une tour à deux niveaux avec des ouvertures. Un ensemble chœur-transept est édifié vers le milieu du XIIIe siècle, désaxé de 15° par rapport à la nef. Le clocher est rehaussé d’un beffroi et d’une flèche au XVe siècle.

Les plus grands changements interviennent au XVIe siècle, sous l’épiscopat de Guillaume Parvi, avec la transformation du chœur, et la construction d’une tour carrée au nord, haute de 47 mètres et surmontée d’un dôme renaissance ainsi que la reconstruction de la façade occidentale.

L’église a fait l’objet d’une vaste campagne de restauration en 2017 et a retrouvé aujourd’hui usage culturel et événementiel. L’espace Saint-Pierre peut se louer pour l’organisation d’événements, de salons, d’expositions…

Il y a peu d’occurrences historiques concernant l’église Saint-Martin. Nous savons qu’elle se trouvait dans le faubourg Saint-Martin en face de l’hôpital Saint-Martin mais elle a aujourd’hui disparu.

N’ayant pas de traces physiques ou dans la littérature nous nous sommes inspirés d’églises de la même période notamment de l’église de Rhuis de l’Oise.

L’église Saint-Etienne fut érigée entre 1228 et 1230 et il est actuellement possible de voir sa structure transformée en habitation rue Saint-Etienne.

Nous nous sommes appuyés sur sa structure actuelle pour reconstituer l’église. Sachant qu’il s’agissait d’une petite église de faubourg, elle n’avait ni clocher ni transept. Par ailleurs nous nous sommes inspirés de l’Eglise de Bouillancy et des photos de la Bibliothèque Municipale de Senlis montrant l’église avant qu’elle ne soit transformée en habitation.