Prieuré Saint Maurice

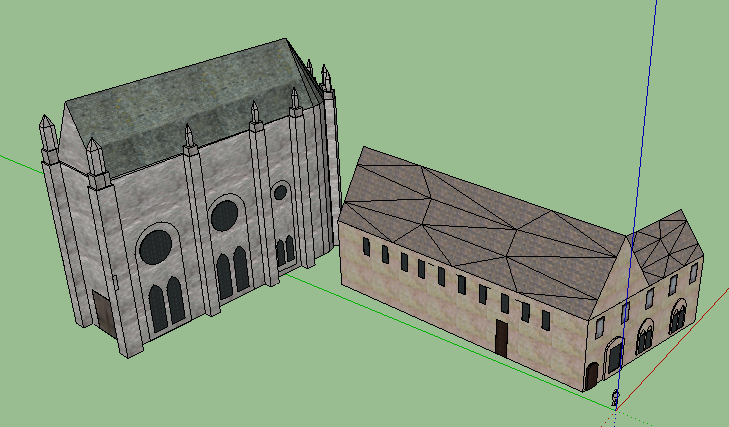

Le prieuré Saint-Maurice a été fondé en 1262 dans le périmètre du château royal, afin d’accueillir les reliques de vingt-quatre martyrs de la Légion thébaine, compagnons de saint Maurice. À l’origine, les différents bâtiments du prieuré (le dortoir des moines, la salle capitulaire et la chapelle royale) étaient agencés autour d’un cloître carré. Le logis du prieur en formait le côté occidental et le bâtiment des moines le côté oriental. Au nord, le cloître était fermé par le mur méridional de la chapelle.

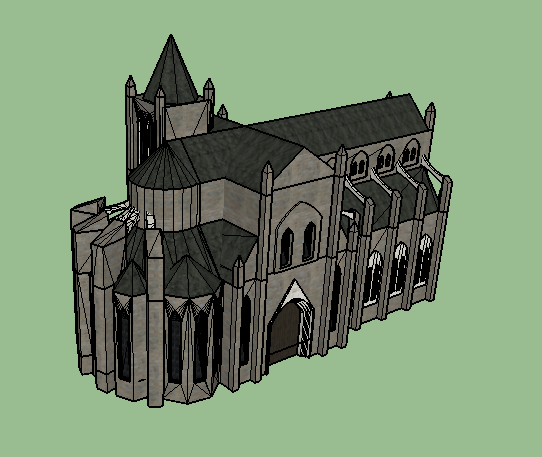

Détruite avec le cloître qui la flanquait vers 1805, cette chapelle se trouvait à l’emplacement de l’ellipse d’herbe qui couvre actuellement le sol. Aucune information ne subsiste malheureusement à son sujet. L’édifice était peut-être bâti selon le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris, avec cependant un seul étage. La nef se composait de trois travées avec un bas-côté au nord seulement. Le chœur était de forme polygonale et comportait deux travées, avec une chapelle latérale au nord, à chevet plat.

Quant au bâtiment des moines, il a peu changé depuis sa construction. L’édifice est construit en longueur, avec de grandes fenêtres à meneaux à l’étage. Trois grandes arcades se succèdent au rez-de-chaussée et ouvrent sur la salle capitulaire.

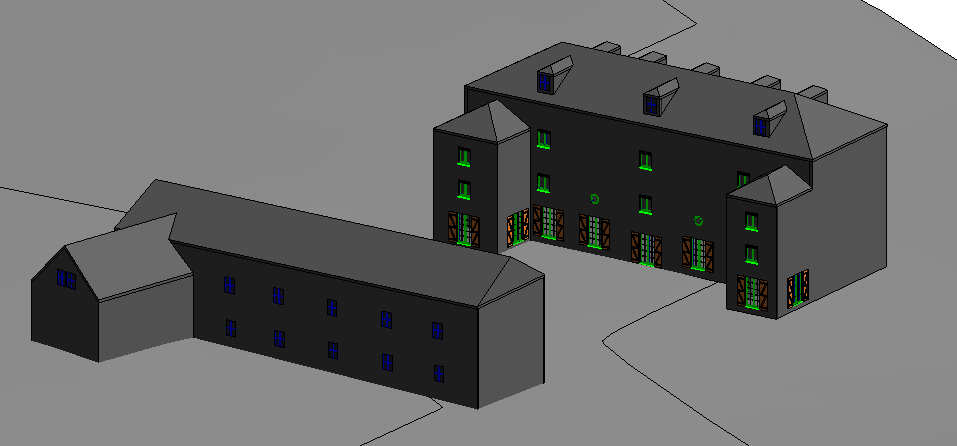

L’édifice actuel remplace les résidences successives des évêques de Senlis. Reconstruit au XIIe siècle, il comporte notamment une aula, grande salle destinée aux assemblées publiques ainsi qu’une chapelle, sans doute érigée par l’évêque Guérin (1157–1227).

La façade principale du bâtiment est modernisée au XVIIIe siècle. Les plus grandes modifications concernent la cour de l’évêché, fermée au Moyen Âge par des bâtiments adossés au mur sud de la cathédrale. Déplacés plus à l’est lors de la reconstruction du transept au XVIe siècle, ils abritent par la suite l’Officialité, c’est-à-dire le tribunal épiscopal.

Considéré comme le premier évêque de Senlis, Rieul érige au IVe siècle une église dédiée aux saints Pierre et Paul, à l’extérieur de la muraille gallo-romaine. L’édifice est rebaptisé sous le vocable de son fondateur une fois que sa dépouille y a été déposée. Sur la décision du roi Robert le Pieux, l’église est reconstruite au XIe siècle ; avant de faire l’objet de nouveaux travaux au XIIIe siècle, comme en attestent les gravures et dessins de l’époque moderne. L’église subie très probablement des modifications avant sa destruction, cinq siècles plus tard, pendant la Révolution de 1789.Actuellement, la cour d’une école occupe son emplacement.

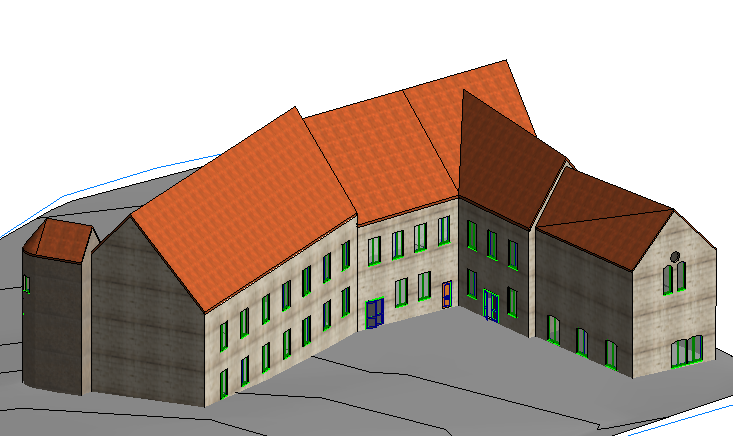

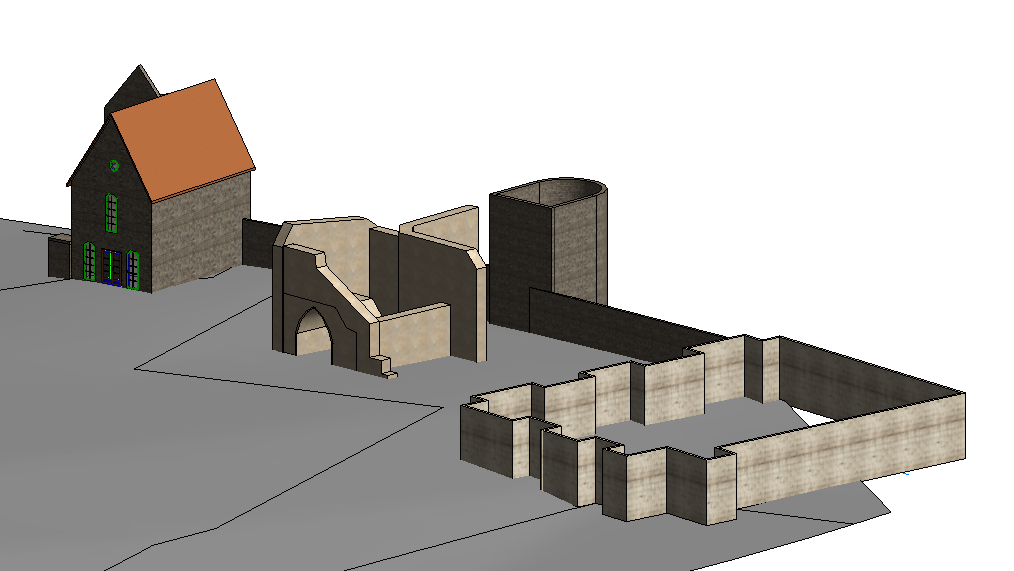

Au IIIe siècle, les preuves manquent pour justifier la présence d’un quelconque bâtiment remarquable à la place du futur palais royal. Connaissant des formes successives avec le séjour des rois mérovingiens puis carolingiens, l’édifice est entièrement reconstruit au XIIe siècle sur la décision du roi Louis VI, à l’exception d’une grande tour carrée, réemployant des bloc antiques, à l’angle nord-est du parc actuel. Il s’agissait très certainement d’un donjon, dont la modélisation fut simplifiée en raison du manque d’éléments historiques.

Le château fut réorganisé plusieurs fois sous les règnes de Louis IX, Charles V et François Ier. En 1551, il devient le siège du Présidial. N’étant plus utilisé comme résidence royale, il se dégrade rapidement par manque d’entretien. L’ancien palais est vendu comme bien national en 1793. La plupart de ses dépendances sont démolies en 1816. Une partie du château, ayant abrité l’administration des Eaux et Forêts, est détruite en 1861. Une façade néogothique, encore présente aujourd’hui, vient orner le bâtiment tronqué.

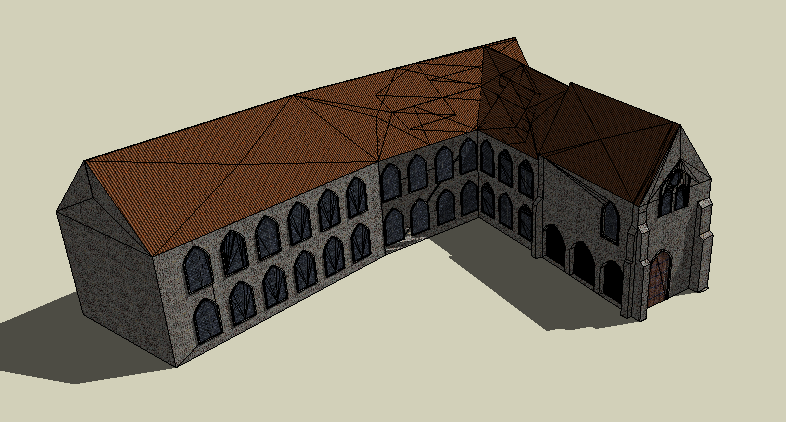

Vers 993, la reine Adélaïde fonde cet édifice pour remercier Dieu de l’élection de son mari Hugues Capet et pour abriter les reliques d’un ermite auvergnat du VIe siècle : saint Frambault.

Ce vaisseau est bâti sur une chapelle basse qui fut probablement un lieu de culte carolingien.

Dotée d’un chapitre, la chapelle primitive est élevée au rang de collégiale : les 12 chanoines du chapitre y rendaient un culte particulier aux reliques de saint Frambourg et seule la famille royale assistait aux offices. En 1177, Louis VII ordonne la reconstruction et l’agrandissement de l’église royale, sobre et majestueuse.

Après la Révolution, elle servit successivement de forge, de magasin de fourrage, de manège à chevaux, d’atelier de menuiserie…

En 1973, sur les conseils d’André Malraux, le pianiste hongrois Georges Cziffra achète la chapelle, transformée alors en garage, bien qu’elle fût déjà classée monument historique !

Après une importante campagne de fouilles, la restauration commence sous la direction de l’architecte des Monuments Historiques. La fondation Cziffra est alors créée avec pour objectif la restauration intégrale de l’édifice, son ouverture à un large public, l’accueil et la promotion de jeunes musiciens et artistes, œuvre que son épouse Soleilka pérennisa avec la même passion.

A l’occasion du millénaire capétien, la chapelle se dote de vitraux conçus par le peintre MirÒ et réalisés par le maître-verrier Charles Marcq de Reims.

(texte issu du site : www.senlis-tourisme.fr)

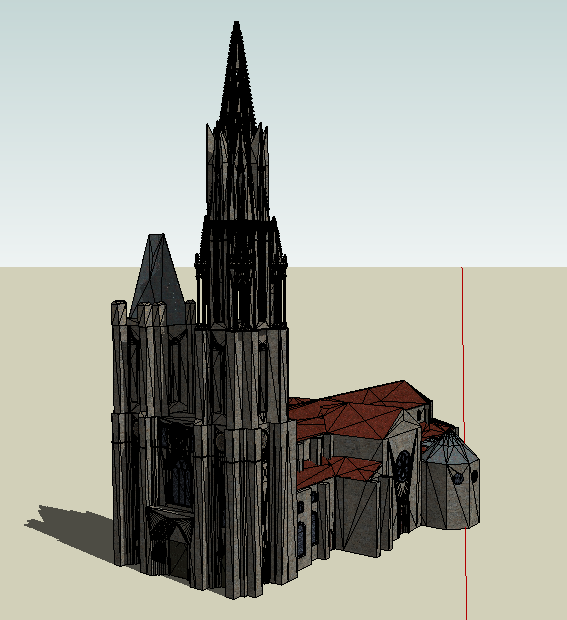

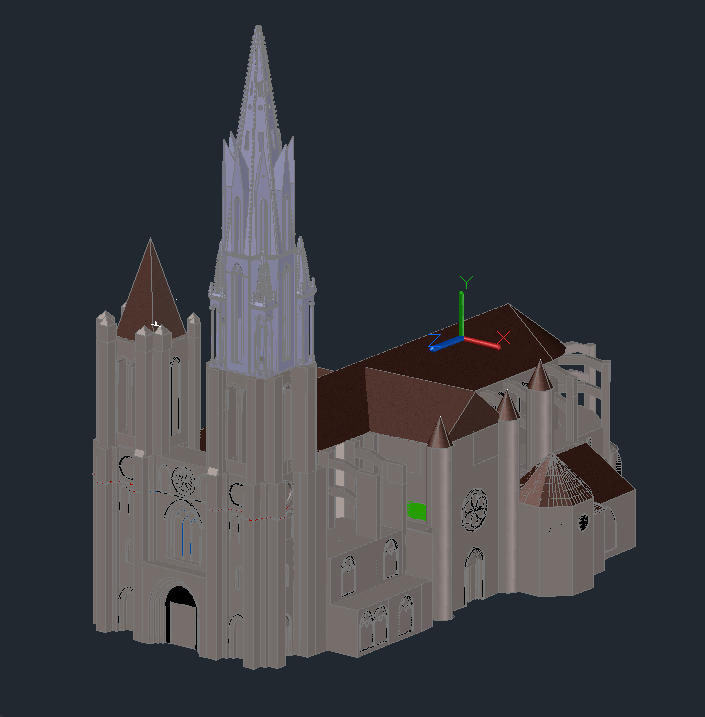

La construction de la cathédrale a débuté vers 1150, sous le règne de Louis VII. L’édifice a été modifié au XIIIe siècle, avec l’adjonction d’un transept et d’une flèche sur la tour sud. En 1504, la cathédrale est touchée par un incendie dont les dégâts sont mal connus. Grâce aux donations des rois Louis XII et François 1er, les parties hautes sont reconstruites, avec une surélévation de six mètres, les bas-côtés de la nef sont doublés et le transept réédifié par l’architecte Pierre Chambiges.

À la fin du XVe siècle, la chapelle du bailli est édifiée sur le flanc sud du chœur tandis que sa pendante, la chapelle du Sacré-Cœur, ne sera édifiée au nord qu’en 1671. À la Révolution française, le mobilier est dispersé et les têtes des statues-colonnes du portail occidental sont détruites. Depuis ce temps, la cathédrale a fait l’objet de nombreuses restaurations. En 1986, la restauration de l’intérieur a été terminée et en 1993 celle de la flèche. La cathédrale est classée au titre des monuments historiques depuis 1837.

Un essai de scan à l’intérieur de la cathédrale a été effectué pour une éventuelle (future) modélisation à l’intérieur des bâtiments :